| Página en Español |

La Leyenda del Héroe - 1 |

|

|

| 30 Abril 2013 | ||||

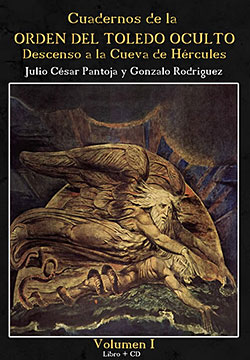

El origen está en la Cueva En el principio todo estaba en absoluta quietud, todo callaba, era de un absoluto neutro y olía a una ausencia sin tiempo. Entonces el /Motor Increado/ hizo accionar la rueda, creó varios mundos y de su boca surgió el aliento que preñó todo lo visible y lo invisible, y se originó la vida con la /Primera Palabra/ de la que salió una vibración inaudita. Después el orden se preñó de luz y empezó a sonar una sinfonía cósmica, una música de las esferas tan bella, tan armoniosa y suspendida que hacían de la creación un vals esférico donde lo creado resonaba en el hueco de lo sublime. Y así fue como el hombre tras milenios se maravilló de este espectáculo, siendo un pálido reflejo de aquello que conspiraba a su favor; en el espacio el todo estaba dando una fiesta planetaria, un baile sin fin más allá de lo que está más allá. Pero antes de la venida del hombre se crearon los dioses, y con ellos el conflicto, el motor fue amenazado, dos rivales quisieron manejar la creación con sus huestes, sus ejércitos ingrávidos lanzaban rugidos, hacían explosionar los planetas, y el caos se hizo dueño absoluto. En las alturas hubo una gran batalla y de los cielos cayeron gigantes, llovieron seres que poblaron la tierra, creando un paisaje irregular. Algunos colosos aprovecharon las riquezas con respeto, otros transgredieron la naturaleza, se bebieron los ríos y destruyeron los bosques, violaron a los seres engendrando una estirpe sin futuro y por eso /El Creador/ los maldijo y los condenó a vivir debajo de la tierra, guardando los secretos de su historia. Hubo un gigante primordial al que llamaremos Hércules, que sedujo a la tierra con respeto y una noche estrellada, se dejó deslizar en su manto verde para copular con ella. De este acto surgió una cueva mágica y su esperma tomó la forma de cúbicas piedras negras. A partir de aquí un cerro guardó su secreto y el río rodeó como la serpiente una montaña que guardaba /El Poder/. Hércules durmió por nueve días en la cueva y dejó su legado inmaterial, su vaho impregnó las paredes con las imágenes del destino y dejó escrito el mensaje de la música que hace levitar las piedras. Su regalo del que hoy sólo quedan vagos recuerdos, se hizo llamar “el magisterio para los hombres puros, el conocimiento de la esencia de las cosas, la Magna Sabiduría”. La arena cubrió los campos y pasó un tiempo donde el hombre empezó a caminar y fue instruido por alguno de estos gigantes; Hércules permaneció en nuestro mundo para ofrecer su discernimiento y mandó construir un gran palacio regido por las estrellas justo encima de la cueva, este lugar quedaría sellado por un candado, ya que sus secretos no debían profanarse. Llegó el momento de volver a los cielos y aquel coloso prometió regresar algún día, en un carro de luz, justo antes del último amanecer del hombre.

Dejó su herencia mágica y advirtió que respetaran el palacio y la cueva, que no violaran sus puertas, que no profundizaran en la oscuridad, que no imitaran a los dioses hasta que un sol negro iluminara la ciudad. El Sol Negro iluminó la Ciudad Así es como sucedió y se dio origen a la mítica ciudad inexpugnable que luego tuvo por nombre Toledo. Desde el principio la cueva permaneció inviolable, en sus profundidades quedó un misterio de los dioses que alimentó a la Humanidad en su devenir, la Magia se guardaba celosamente y nadie se percataba de que el curso de la vida y su sentido se regían por estas fuerzas profundas y subterráneas, tan desconocidas como necesarias, tan invisibles como decisivas. En la superficie el palacio, una construcción ciclópea, con muros tan gruesos como una fila de diez hombres y almenas que rodeaban una extensión de cinco ciudades; su torre principal que desafiaba a las alturas, se erigió con piedras de oro y su base estaba formada por cuatros leones en posición vigilante, dirigidos cada uno a los cuatro vientos para deslizar su mirada. Estos guardianes impasibles, a veces se agitaban con destreza cobrando una vida iracunda, moviéndose cada vez que alguien se aproximaba con insanas intenciones, rugían y si era necesario atacaban a zarpazos a cualquiera que por allí se aproximase, repelían con violencia el deseo de tocar una muralla preñada de inconcebibles tesoros. Pero este tiempo primigenio se perdió poco a poco, la condena de no conocer, recordar y venerar el origen de las cosas y de uno mismo, desembocó en otro tiempo y la ciudad blanca palideció. Surgió el tiempo de los hombres, los dioses se olvidaron, cayeron por el abismo, la convivencia con la tierra se degradó, no hubo un respeto a la madre parturienta, el humano cambió su rumbo, se creó la guerra entre iguales y el fuego desintegró las moradas de los que habitan en los bosques. El mar fue surcado por naves que buscaban otras tierras para saquear, apareció el miedo como un mal aliado y el acero alentaba una locura que vestía de luto los campos enrojecidos por la muerte. El sol se escondía con rencor, los cadáveres eran las semillas del odio futuro, en la noche la luna no brillaba, el alma del hombre palidecía. Sin embargo en los cielos aún quedaban guiños, los pájaros surcaban en el firmamento las señales remotas de los hados, anunciaban lo venidero que ya el hombre no sabía interpretar. Sólo los ancianos avivaban una llama incombustible, por las noches, un rumor recorría las casas, era la esperanza que vestida de relatos se coreaba como una invencible oración, nunca olvidada. Las voces achacosas contaban las historias que hacían recordar aquel tiempo primero donde la tierra, el hombre y los dioses, vivían en armonía. Los niños escuchaban atentamente y se dejaban llevar por la fantasía pero una vez adultos, olvidaban aquellos sabios susurros para empuñar una espada en honor a un rey desconocido, bajo la excusa de mantener unas tierras que no pertenecen a nadie.

Este mundo se movía por una ciega voluntad de poder y la /madre/ gritaba en las profundidades y a veces se dejaba oír con la furia de un terrible temblor, los hombres entonces morían asustados como frágiles figuras en tablero, pero nunca comprendieron el por qué, desconcertados caían por doquier; el hombre se convirtió en una máquina. Y así fue como este mundo de la materia y la guerra se impuso para olvidar con sufrimiento el elevado conocimiento del gran Hércules, aunque de todo aquello quedó indemne un albor, la luz del ermitaño. La Luz del Ermitaño Pero toda oscuridad y ceguera engendra un halo de esperanza, un punto luminoso reconocible en la profundidad, así es como de forma oculta ese legado del héroe no sucumbió del todo. Un hilo invisible trenzaba el cuerpo de un gigante, el alma de Hércules seguía vivo y perduraba a través del tiempo, a través de un rito escondido, a través de un número muy escaso de sabios que no olvidaron su recado. Sólo cada siete años, el tercer día del tercer mes y en absoluto secreto, ese grupo de iniciados se reunía en la cueva mágica para celebrar un culto ancestral, un cenáculo que consistía en la declamación de las palabras sagradas por las que el mensaje del héroe se veía reforzado durante todo un año, añadiendo siempre un candado a la torre sagrada del palacio. Así las fuerzas que proceden de los abismos no dominaban por completo el mundo de los hombres. Asimismo juraban su lealtad frente a una joya, con la que se fabricó una mesa de ilimitado poder. Sólo los iniciados y sólo cada siete años, en las profundidades de una cueva olvidada por todos, retumbaba la fuerza que dio origen a las cosas conocidas y a la realidad que no podemos ver con los ojos, y de este modo, entonando los cánticos de los que están más allá, se desplegaba de aquella joya toda su influencia, toda su energía para que el matrimonio entre lo de arriba y lo de abajo no sufriera ninguna alteración, y este compromiso inquebrantable quedó vivo y se respetó el pacto. Un perfecto equilibrio en una balanza de cristal. La balanza de Cristal Llegó un momento en el que el hombre dejó de luchar, sus ansias de poder se colmaron y de nuevo se regresó a la capital de las tierras conquistadas. Toledo se convirtió en la sede de los reyes, en la cuna donde se debatían las cuestiones del espíritu abrazando una nueva religión. Todos alzaron sus miradas a una sola imagen. Se unificaron las ideas, nadie alteró esta armonía, ningún mortal quiso demoler el orden que habitaba en sus corazones. Resplandecía un hermoso palacio a lo lejos, las miradas se maravillaban por su radiante luz, un haz de optimismo se depositaba por los resquicios de una ciudad inquebrantable en su obligación de no profanar ni violar el palacio, de no osar a romper el candado. Los reyes de Toledo acuñaron la siguiente tradición: /añadir un cerrojo más al nombrar un caudillo nuevo para la capital del reino/. Así se hizo con gran pompa y ceremonia, convirtiéndose en una condición que otorgaba definitivamente el poder al pretendido monarca, así lo llevaron a cabo y la prosperidad se asentó cómodamente en los muros de esta urbe. La cadena de los reyes aumentó con el paso del tiempo y parecía sólida, todos gobernaban de forma juiciosa, la balanza de cristal no se agitaba, todos los eslabones fuertes aguantaban sin fisuras el peso de los días hasta que uno de esos grilletes sopló con arrogancia a la cara de los dioses. Al trono llegó Rodrigo, el que trepaba por las escaleras apresuradamente, un rey que miraba a la tierra con desprecio, un mortal que quería la gloria del cielo, un hombre que no se conformaba con serlo. Una noche, preludio de acontecimientos espantosos y extraordinarios, el rey se agitaba incómodamente en su lecho, sudoroso daba vueltas sin poder zafarse de una pesadilla. Despertó al fin con un grito, aún tembloroso le asaltaron las imágenes al recordar que entre las nieblas del sueño, había contemplado como una gran bestia albina y de varias cabezas escupía fuego en las murallas de Toledo, quebrantando las defensas y penetrando finalmente en la ciudad. La vieja parca enseñaba los dientes, en esta fatídica realidad, todos morían aplastados o carbonizados menos él. Aquel dragón destruyó el palacio, descendió a la cueva y una vez allí, protegería un fabuloso tesoro que nunca nadie podrá ya recuperar.

En su recuerdo martilleaba la visión de un interminable sufrimiento: sus miembros mutilados servían de banquete al monstruo, un día tras otro, sin final ni desenlace, crecían y eran devorados como una infinita condena. Empapado en sudor fue a consultar a un augur para que le desentrañara su futuro y diera sentido a la última profecía. La última Profecía El viejo vivía en una casa destartalada, un chamizo solitario en mitad del bosque. Desde que los nuevos reyes abrazaran la religión del único Dios, el trabajo de hombres como él había quedado en el más absoluto ostracismo. Ya sólo los supersticiosos acudían hasta su hogar para pedirle consejo, pues sus métodos no casaban con un tiempo nuevo de obediencia a las plegarias y de libre albedrío. Rodrigo tenía miedo, y este torbellino poderoso le arrastraba violentamente hasta la morada del vetusto adivino. No le importaba que aquello no estuviera tolerado por las leyes vigentes, permitido por la religión, su religión, la que él mismo aplicaba con autoridad pero a veces cuando el juicio se turba, el destino de un hombre que lidera a miles de almas, depende de una fina línea de vapores, de un sueño turbador. Así lo veía él, ya que la espantosa pesadilla fue tan vívida que no dejó tegua a un rey aterido de ese pánico a lo que vendrá. Sentándose en una de las esquinas y elevando los ojos hacia el infinito, el adivino empezó a entonar un cántico tedioso y monótono, cogió un sonajero de huesos, dibujó una figura en el aire y posteriormente observó fijamente a un plato lleno de agua. Después de un tiempo, se apartó lentamente y clavando la mirada en los ojos de Rodrigo le dijo: “una desgracia caerá por un ejército de múltiples cabezas, sus dientes son curvos, su color es blanco, los tesoros y la joya mágica poseerán y todo se sumirá en el fuego”. Tras estas palabras, el hechicero entregó al consultante una flauta doble, que apretó fuerte entre sus manos. Cayeron cinco monedas de oro en la mesa, el oráculo había hablado. Rodrigo regresó presto a su castillo. Allí tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de los acontecimientos. El sueño y la profecía coincidían. El rey quiso mirar cara a cara a los dioses. del libro “Descenso a la Cueva de Hércules”

|